Hauptinhalt

Was der Verzicht auf synthetische Pestizide für die Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie bedeutet

Medienmitteilung vom 12. Oktober 2020

Eine Studie von Charles Gottlieb (Universität St. Gallen) untersuchte die Folgen der Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide». Darin zeigt sich, dass die Initiative eine Reduktion der Schweizer Lebensmittelproduktion und damit der Ernährungssicherheit, höhere Produktionskosten sowie Hygienerisiken in der Lebensmittelindustrie mit sich bringen würde. Die Initiative würde entsprechend den Schweizer Agrar- und Lebensmittelsektor wirtschaftlich schwächen.

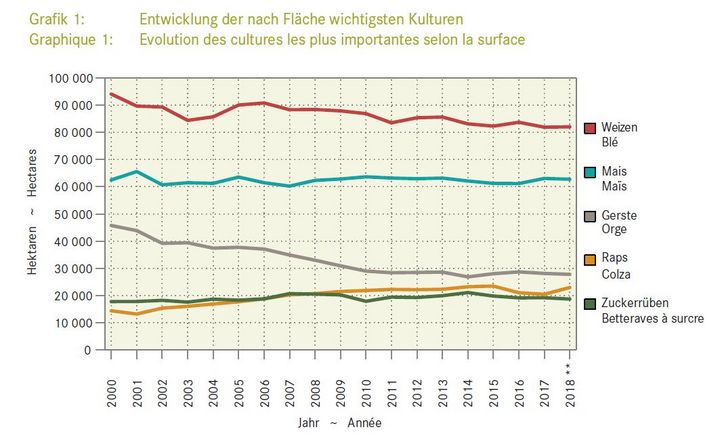

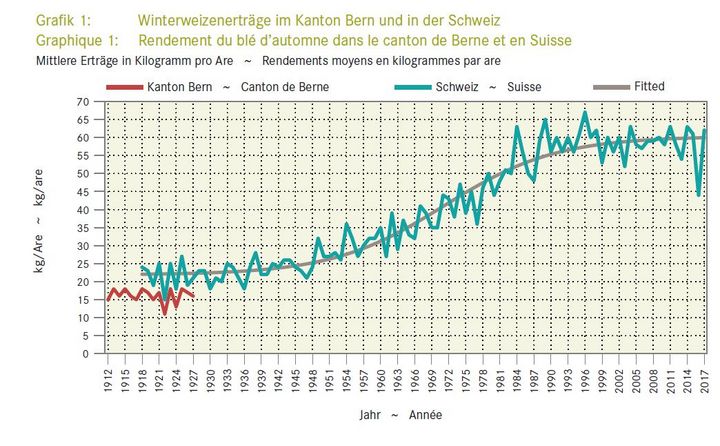

Eine Studie von Professor Charles Gottlieb (Universität St. Gallen) befasste sich mit den Folgen der Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide». Diese sieht vor, den Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln und Bioziden im Inland wie auch für importierte Lebensmittel zu verbieten. Da mit den Anforderungen der Initiative die Erträge im Durchschnitt tiefer liegen, würde die Annahme derjenigen einen Rückgang des Selbstversorgungsgrads mit sich bringen. Dieser sänke in der Folge von aktuell 58 Prozent auf 42 Prozent. Zu erwarten wären ausserdem grosse Veränderungen im Sortiment von in der Schweiz produzierten Agrarprodukten. Insbesondere wäre das inländische Angebot an Zucker, Früchten, Gemüsen, Kartoffeln und Fleisch – vor allem Schweine- und Geflügelfleisch – stark beeinträchtigt.

Während sich die öffentliche und politische Debatte auf die Pflanzenschutzmittel fokussiert, weist die Studie auf die Wichtigkeit von Bioziden in der Lebensmittelverarbeitung hin. Industrievertreter machen darauf aufmerksam, dass diese kaum durch nicht-synthetische Produkte ersetzbar sind, was die Gewährleistung einer einwandfreien Lebensmittelqualität gefährdet. Auch wäre die Lagerung von Lebensmitteln und Rohstoffen betroffen.

Die Schweiz exportiert heute hohe Mengen an Lebensmitteln, die aus importierten Rohstoffen wie Kaffee oder Kakao hergestellt werden. Um den Bedarf der Industrie bei der Annahme der Initiative zu decken, würden 21 Prozent der weltweiten Bio-Kaffeeproduktion und 50 Prozent der weltweiten Bio-Kakaoproduktion benötigt. Die auferlegten Importbeschränkungen könnten Lebensmittelhersteller dazu veranlassen, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. Im Bereich der internationalen Logistik wirft die Initiative zudem erhebliche praktische Probleme auf. Alle erwähnten Faktoren hätten zudem Auswirkungen auf die Konsumentenpreise, was den Einkaufstourismus anheizen würde.

Das Fazit der Analyse in Kürze: Die Initiative führte zu einer Reduktion der Schweizer Lebensmittelproduktion, höheren Produktionskosten sowie höheren Gesundheits- und Hygienerisiken. Die Initiative würde enormen Druck auf den Agrar- und Lebensmittelsektor ausüben.

Unterlagen

Rückfragen

Lorenz Hirt

Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien Fial

Geschäftsführer

Mobile: 079 685 35 75

Francis Egger

Stv. Direktor Schweizer Bauernverband

Leiter Departement Wirtschaft, Bildung und Internationales

Telefon 056 462 50 12

Mobile 079 280 69 66

Email francis.egger@sbv-usp.ch

David Ruetschi

Geschäftsführer Vereinigung für einen starken Agrar- und Lebensmittelsektor

Tel: 021 614 04 79

Loïc Bardet

Direktor Agora

Tel: 021 614 04 73

Mobile: 079 718 01 88

Matija Nuic

IG Zukunft Pflanzenschutz

Mobile: 079 383 99 49