Hauptinhalt

Strukturwandel

Die Landwirtschaft in der Schweiz unterliegt einem steten Wandel. Jedes Jahr sinkt die Anzahl Betriebe, während die verbleibenden an Grösse zunehmen. Dabei bringt der Strukturwandel weitere Veränderungen mit sich. Zum Beispiel spezialisieren sich Betriebe stärker, d.h. entweder wird versucht den bestehenden Betriebszweig auszubauen, z. B. mit einer Investition in grössere Ställe oder der Vergrösserung der Flächen von Kulturen wie Kartoffeln und Zuckerrüben. Oder aber, die Betriebe wählen extensivere Produktionsrichtungen, wie z.B. durch eine Vergrösserung der Biodiversitätsförderflächen oder die Umstellung von Milch- auf Mutterkühe. Auch der Anteil Bio-Betriebe ist tendenziell zunehmend.

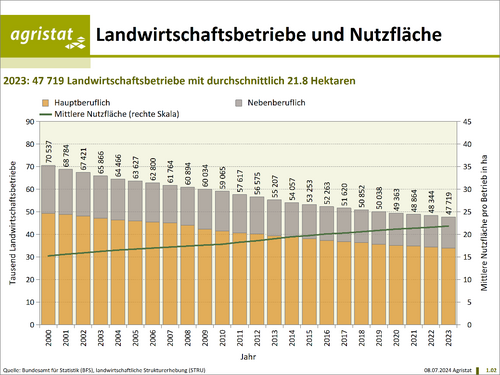

2023 gab es in der Schweiz 47'719 Landwirtschaftsbetriebe mit einer durchschnittlichen landwirtschaftlichen Nutzfläche von 21.8 Hektaren (siehe Abbildung 1). In der Realität bedeutet die Aufgabe eines Betriebs, dass der Wohnraum weiterhin genutzt, die Fläche verpachtet oder verkauft wird. Deshalb steigt die durchschnittliche Fläche pro Betrieb.

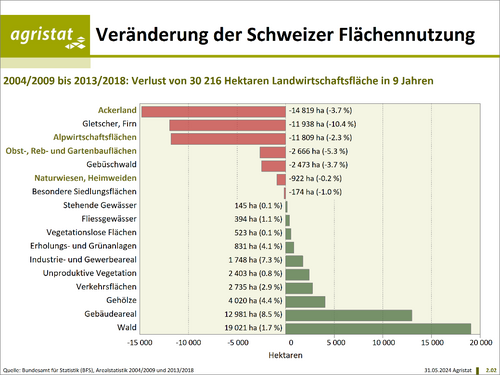

Aber die Fläche nimmt nicht im gleichen Mass zu, wie die Betriebe sinken. Denn generell nimmt das Landwirtschaftsland von Jahr zu Jahr ab. Die Hauptgründe dafür sind der Bau von Infrastruktur und Siedlungsflächen (siehe Abbildung 2). Auch Waldfläche nimmt zu, weil vor allem im Berg- und Alpgebiet Flächen nicht mehr bewirtschaftet werden und zunehmend verwalden.

Verschiedene Faktoren treiben den landwirtschaftlichen Strukturwandel an. Technologie im Stall und auf dem Feld ermöglicht, dass eine Person heute mehr Tiere versorgen, und eine grössere Fläche allein bewirtschaften kann, als dies früher der Fall war. Das führt auch dazu, dass der Anteil der Nebenerwerbsbetriebe zunimmt. Während die Gesamtzahl an landwirtschaftlichen Arbeitskräften sinkt (siehe Abbildung 3), steigt im Verhältnis der Anteil familienfremder Arbeitskräfte. Das hat insbesondere mit der Spezialisierung auf Obst-, Gemüse- oder Weinbau zu tun, die mehr Arbeitskräfte erfordert.

Das Durchschnittsalter von landwirtschaftlichen Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen nimmt zu. In den nächsten zehn Jahren erreichen 30 Prozent das Pensionsalter. Diese Betriebsleitenden bewirtschaften fast 28% der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Jede/r dritte dieser Betriebsleitenden hat noch keine Nachfolge.

Im Vergleich mit den umliegenden Ländern verläuft der Strukturwandel in der Schweiz langsamer. Während Deutschland und Italien zwischen 2005 und 2016 eine Veränderung von über 3 Prozent erlebten, lag sie im selben Zeitraum für Frankreich und Österreich bei gut 2 Prozent, in der Schweiz mit durchschnittlich 1.5 Prozent jedoch darunter. In der Schweinehaltung und in der Milchproduktion ist der Strukturwandel am höchsten, bei letzterer liegt er bei 2.5%, das hat insbesondere mit den niedrigen Milchpreisen zu tun.