Gute Entwicklungen nicht aufs Spiel setzen

Medienmitteilung des nationalen Komitees gegen die extremen Agrarinitiativen vom 9. März 2021

Am 13. Juni kommen mit der Trinkwasser- und der Pestizidfrei-Initiative zwei extreme Agrarvorlagen zur Abstimmung. Mitglieder des nationalen Nein-Komitees zeigten an einer Medienkonferenz heute in Bern die negativen Folgen auf: Weniger einheimische Produktion, mehr Importe, teurere Lebensmittelpreise, mehr Foodwaste, Verlust von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung. Und alles ohne Mehrwert für die Umwelt oder das Wasser. Zudem erinnerten die Exponentinnen und Exponenten an die positiven Entwicklungen und bereits aufgegleisten Massnahmen, um weitere Verbesserungen sicherzustellen.

Das nationale Komitee gegen die extremen Agrarinitiativen «Trinkwasser» und «Pestizidfrei» trat heute in Bern vor die Medien, um über deren Forderungen und negativen Folgen zu informieren. Der Präsident des Bauernverbands, Markus Ritter, erläuterte zum Einstieg den Unterschied: «Die Trinkwasserinitiative hat nichts mit Trinkwasser zu tun. Sie will vielmehr die Direktzahlungen an zwei wenig zielführende Hauptforderungen knüpfen: Nur wer keinerlei Pflanzenschutzmittel einsetzt und alles Futter für seine Tiere selbst produziert, sollen diese noch erhalten.» Damit betreffe sie auch die Biobetriebe und den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN), der heute die Grundlage für den Erhalt von Direktzahlungen sei. Die Pestizidfrei-Initiative wolle den Einsatz von synthetischen Pestiziden in der Land- und Ernährungswirtschaft gesamthaft verbieten und schliesse auch die Importe mit ein.

Landwirtschaft ist in Schwung

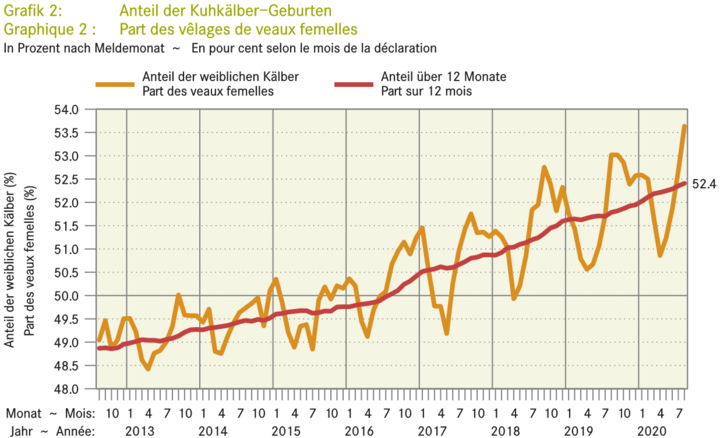

Der oft wiederholte Vorwurf, dass sich die Landwirtschaft nicht bewege, sei falsch. Das erläuterte Anne Challandes, Biobäuerin und Präsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands an einigen Beispielen: «Der Verkauf von Pflanzenschutzmitteln für die konventionelle Landwirtschaft ist in den letzten zehn Jahren um über 40 Prozent gesunken. Mehr als die Hälfte der verkauften Mittel sind solche, die auch im Biolandbau zugelassen sind. Statt den geforderten 7 Prozent, setzen die Bauernfamilien fast 19 Prozent ihrer Flächen für die Förderung der Biodiversität ein. Der Antibiotika-Einsatz bei Nutztieren hat sich dank zahlreichen Branchenaktivitäten zur Gesundheitsförderung halbiert.» Und gerade auch der ÖLN garantiere, dass sich die Schweizer Landwirtschaft positiv vom Ausland abhebe. Dazu gehörten neben den erwähnten Flächen für die Biodiversität auch eine ausgewogene Düngerbilanz, eine geregelte Fruchtfolge oder die gezielte Auswahl und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Alle Punkte würden streng kontrolliert.

Eine bessere Lösung ist aufgegleist

«Wir anerkennen die laufenden Verbesserungen und halten die beiden Initiativen als nicht zielführend. Im Parlament war es uns aber wichtig, die beiden Initiativen nicht einfach abzulehnen, sondern gleichzeitig auch eine alternative Lösung zu präsentieren», erläuterte der Präsident der Mitte, Gerhard Pfister, die Idee hinter der parlamentarischen Initiative «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren». Mit dieser könne der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gezielt reduziert werden, ohne dass man auf viel mehr Importe ausweichen müsse

Einheimisches Essen muss bezahlbar bleiben

Marco Chiesa, Präsident der SVP, erinnerte an die Bedeutung der regionalen Lebensmittelproduktion: «Wir können auf vieles verzichten, aber nicht auf unser tägliches Essen.» Der vom Parlament eingeschlagene Weg und die neuen Reduktionsvorgaben würden von den Landwirtschaftsbetrieben schon viel abverlangen. Bereits jetzt stiegen zahlreiche Bauern z.B. aus dem Zuckerrübenanbau aus, weil nach dem Rückzug zahlreicher Mittel das Anbaurisiko zu hoch geworden ist. «Ich möchte keine Ballenberg-Landwirtschaft haben, deren Produkte sich kaum mehr jemand leisten kann und unser Essen hauptsächlich importieren müssen.»

Arbeitsplätze nicht unnötig gefährden

«Die Land- und Ernährungswirtschaft stellt über 300’000 Arbeitsplätze sicher. Rund 160'000 davon hängen direkt von der einheimischen Lebensmittelproduktion ab», erinnerte der Präsident des Gewerbeverbands Fabio Regazzi an die Bedeutung des Sektors. Mit hohen Auflagen nur für die Schweiz würde der Einkaufstourismus angekurbelt und die inländischen Verarbeitungs- und Handelsbetriebe geschwächt. Mit Blick auf die einschneidenden Corona-Massnahmen sei mehr Umsicht mit dem lokalen Gewerbe und seinen Arbeitsplätzen nötig.

Lebensmittelindustrie stark betroffen

Das unterstrich auch Isabelle Moret, Präsidentin der Föderation der Schweiz. Nahrungsmittel-Industrien: «Die Initiativen und speziell die Pestizidfrei-Initiative würde die Verarbeitungsbetriebe stark treffen. Die Schokoladen- oder Kaffeeindustrie könnten mit den Auflagen nicht leben und müsste ihre Produktion ins Ausland verlagern.» Denn diese dürften nur noch unbehandelte Rohstoffe einführen. Sie würden so 21 Prozent der weltweiten Bio-Kaffeeproduktion und 50 Prozent der weltweiten Bio-Kakaoproduktion beanspruchen. Pestizide seien auch in der Hygiene unverzichtbar, um eine einwandfreie Lebensmittelqualität sicherzustellen. Ohne gäbe es viel mehr Verlust, sprich Foodwaste, von der Landwirtschaft über die Verarbeitung, den Handel bis zu den privaten Haushalten.

Wahl zwischen Pest und Cholera

«Die Pestizidfrei-Initiative bringt weitere Probleme mit sich», erläuterte FDP-Ständerat Damian Müller. Denn die geforderten Auflagen sind ein klarer Verstoss gegen unsere WTO-Verpflichtungen. Letztlich gäbe es zwei Varianten: Austritt aus der Welthandelsorganisation mit Angebotsdiktat und Einkauftourismus. Dafür einem klaren Nutzen für die Umwelt. Oder die einseitige Umsetzung nur für die Schweizer Produktion mit Verdrängung der einheimischen Rohstoffe und Landwirtschaftsbetriebe vom Markt und Erhöhung unseres ökologischen Fussabdruckes im Ausland. «Eine Wahl zwischen Pest und Cholera», wie er anmerkte. Als Präsident der Futtermittelfabrikanten wies er zudem auf die unsinnige Forderung betreffend Fütterung der Trinkwasserinitiative hin: Die wenigsten Betriebe mit Hühnern oder Schweinen verfügen über ausreichend Ackerland, um ihre Tiere zu füttern. Das wäre eine praktisch unüberwindbare Hürde, gerade auch für solche im Hügel- und Berggebiet. Ein Ausstieg aus dem ÖLN und den damit verbundenen Auflagen sei deshalb ein realistisches Szenario. Die Alternative sei die Produktion einzustellen und auf mehr Importeier oder Geflügelfleisch auszuweichen. In beiden Fällen erkenne er keinen Mehrwert, weder für die Umwelt generell noch für das Trinkwasser.

Kein Nutzen für die Umwelt

Diese Aussagen unterstrich auch die SP-Grossrätin, Co-Fraktionspräsidentin der SP Aargau mit eigenem Landwirtschaftsbetrieb, Colette Basler: «Als Kennerin und Vertreterin der Landwirtschaft kann ich versichern: Diese Initiative nützt dem Trinkwasser nichts und schadet der Umwelt als Ganzes.» Schon jetzt falle 75 Prozent des konsumbedingten Fussabdruckes im Ausland an. Die Folge einer Annahme wäre, dass noch mehr Landwirtschaftsprodukte aus dem Ausland kämen und wir deren Pestizide auf dem Teller hätten. Die Problematik betreffe nicht nur die Fütterung, sondern auch den Pflanzenbau. «Obst- und Gemüsebauern sind nicht so sehr auf Direktzahlungen angewiesen, aber brauchen gewisse Pflanzenschutzmittel», erklärt sie. Diese Bauern verzichteten auf das Staatsgeld und der positive Effekt auf die Umwelt bliebe somit aus. Sie schliesst mit den Worten: «Wir alle wollen sauberes Trinkwasser und eine intakte Umwelt. Mit dieser Initiative erreichen wir es nicht.»

Die Landwirtschaft befindet sich in einem rasanten Wandel. Dieser Verbesserungsprozess geht nicht nur weiter, sondern wird den aufgegleisten Massnahmen verstärkt. Die Initiativen setzen die guten Entwicklungen aufs Spiel: Weniger einheimische Produktion, mehr Importe, teurere Lebensmittelpreise, mehr Foodwaste, Verlust von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung. Und alles ohne Mehrwert für die Umwelt oder das Wasser. So lautet das Fazit des nationalen Komitees, das sich für 2 x Nein einsetzt.

Unterlagen

Rückfragen

Markus Ritter

Präsident Schweizer Bauernverband

Nationalrat

Telefon 079 300 56 93

E-Mail markus.ritter@parl.ch